実例・ノウハウ|小中高生向け特別授業

大阪大学 核物理研究センター/理学研究科 藤田佳孝招へい教授の小中学生・高校生向け特別授業<概要>

手作りの実験装置持参で小中学校や高校に赴き、物理の基本的な法則を体験しながら学ぶ「出前授業」に取り組む。

| ● 対象: |

小学生(高学年)、中学生、高校生。 |

|---|---|

| ● テーマ: |

角運動量の保存則、エネルギーの保存則、電磁誘導、身の回りの光の“分光”など、物理の基本的な法則全般。 |

| ● 授業の形態: |

手作りの実験装置による体験や観察により興味を喚起し、それに関連する自然・物理の法則や考え方について、対象に応じた解説をする。 |

| ● 授業の場所: |

小中学校・高校(出前授業)または、大阪大学内など。 |

| ● 所要時間: |

45分~90分程度。 |

| ● 配付資料: |

対象に応じた解説プリントを配付する。 |

| ● 準備の手間: |

大学の共通教育の授業の一部をアレンジしている(講義内容や実験装置は、共通教育でも活用)。 |

大阪大学 核物理研究センター/理学研究科 藤田佳孝招へい教授の小中学生・高校生向け特別授業<授業のテーマ&実験の例>

|

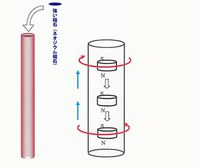

● 角運動量の保存則 |

|

|

● 運動エネルギーの保存則 |

|

|

● 電磁誘導 |

|

|

● 身の回りの光を“分光”する |

|

|

※ 実験内容や装置について詳しく知りたい方は、 |

|

出発点は、大学の共通教育の授業における物理法則の可視化。「体験すればよくわかる」をモットーに、個々のテーマのツールと内容をパッケージ化し、他の人でも同じ内容が再現できるように 。

|

小中学校の理科や高校の物理の出前授業をする際に必ず持って行くのは、オリジナルの実験装置。「物事の本質的な部分に焦点を充て、可視化したい」という思いから、手近な空き箱や、自転車の車輪、ホワイトボードの枠など、身近な素材をうまくリサイクルして、数々の体験学習用の装置を作ってきました(制作は、科学教育機器リノベーションセンター(旧工作センター)や理学研究科技術部に依頼)。自然界で見られる現象は全て物理の法則にしたがっていますが、普段体験しているのは、いくつかの法則が重なって起こる現象です。それらの絡みを解きほぐし、単純な形で体験したり目で見て確認できるよう、工夫を凝らしています。 実験装置は使い捨てタイプではないため、何度でも使えます。パッケージ化により、同じテーマの授業であれば、他の人でも再現可能です。装置を貸し出し、学内の多くの方が授業をする際に、各自のテーマに合わせた使い方をされています。 こうした実験装置を考案するきっかけとなったのは、大学1回生向けの共通教育の授業。授業内容が学生にうまく伝わらない場合、その原因の多くが今どきの座学にのみ励む“学生の体験不足”にあると分かったためです。理解の助けになる体験ができるよう、簡単な実験装置を作り始めました。それらを共通教育の授業で使ううちに、少しアレンジすれば小中学生・高校生向けの特別授業にも使えると気付いたのです。 |

理屈の説明の前に、実験装置のデモで子ども達の心をわしづかみ。知識を教え込むより、物理の現象をきっかけに好奇心を刺激し、考える力を引き出したいという、次世代育成への思いが動機に。

|

実際の小中学生・高校生向けの授業では、はじめに理屈を説明するのではなく、実験装置を使ったデモンストレーションからスタート。例えば「回転運動」(角運動量保存則のベクトル的性質)がテーマの場合、子どもの一人を、自転車の車輪を持った状態で回転台に乗せ、車輪を回しその車輪を傾けさせると、その子自身が回り始めます。教室内に驚きの声が上がり、全員の目の色が変わる瞬間です。その後、目の前の現象についての説明を年齢に応じて講義し、最後は子ども達が交代で実験に参加しながら大いに盛り上がります。 目の前で起こる現象を理解するには、背景となる自然界に対する物理的な理解が必要。授業では、まずは目の前で起こっていることについて「あれ、何でだろう?」と好奇心を刺激することを一番の目的にしています。小学生、中学生、高校生、もっと言えば大学生、大人まで、色々なレベルで好奇心を持って、自分なりの理解につなげてほしい。そのような体験を通して、もっと知りたい・わかりたい、という探究心を養ってほしいのです。 センター試験を強く意識した高校までの教育は、じっくり考えることをやめさせる方向に進んでいるようで気になります。科学・技術を担う次の世代の人たちが、好奇心から物事を理解し、自分で考え始めるきっかけをつくることは、社会の未来にとって、大きな意味があると考えます。今後も、このような特別授業に積極的に取り組んでいくつもりです。 |

(取材:大阪大学21世紀懐徳堂)