日本比較文学会第51回関西大会 シンポジウム「関西・浄瑠璃・文学」

- 文化・芸術

| カテゴリ | 文化・芸術 |

|---|---|

| 日時 |

2015年11月28日(土)

14時30分から18時10分まで

|

| 会場 | 豊中総合学館301教室 |

| 定員 | 160名(申込不要・先着順) |

| 主催 | 日本比較文学会関西支部 |

| 問い合わせ先 |

大阪大学文学研究科 比較文学研究室 http://hikakukansaishibu.blogspot.jp/2015/11/blog-post.html |

◆シンポジウム「関西・浄瑠璃・文学」14:30〜16:30

【講師】

ヨコタ村上 孝之(大阪大学言語文化研究科准教授)

「近代日本文学と(人形)浄瑠璃」

佐伯 順子(同志社大学社会学部教授)

「自己犠牲という幻想-人形浄瑠璃の女性表象」

橋本 順光(大阪大学文学研究科准教授)

「素材としての文楽-映画『サヨナラ』から小説『仏果を得ず』まで」

【企画・司会】

ヨコタ村上 孝之

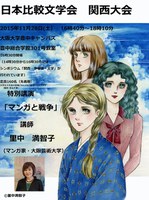

◆特別講演「マンガと戦争」16:40〜18:10

【講師】里中 満智子(マンガ家、大阪芸術大学)

【司会】ヨコタ村上 孝之

------------------------------------------

【シンポジウム概要】

人形浄瑠璃は大阪を代表する演劇および文芸のジャンルであるが、それは江戸の日本文芸を代表するそれでもある。江戸時代においては歌舞伎、草紙類、音曲、落語、舞踊などとのメディア・ミックスにおいて文化の基層の一つとなっていたが、近代から現代において文学、近代演劇、さらにアニメや漫画にまで文化的影響力を維持し続け、依然として重要な文化的語彙であり続けている。そこで表現されていた恋愛観、家族意識、価値観、人間関係のありようなどは江戸日本の社会的イデオロギーを典型的に示しているが、近代・現代においても、浄瑠璃の世界観はさまざまな形で日本文化を規定し続けている。

今回のシンポジウムにおいては、まず司会のヨコタ村上がシンポジウムの構想を説明し、問題の所在を通観し、整理する基調報告を行い、あわせて北村透谷や谷崎潤一郎など浄瑠璃と深くかかわった近代初期の日本文学における人形浄瑠璃の意味を検討する。続いて、江戸の文芸に詳しい佐伯順子先生に、人形浄瑠璃における女性/男性表象の歴史的、社会的特徴と現代への連続性について解説していただく。さらに橋本順光先生に、現代の映画、小説、漫画などにおける、浄瑠璃の転用と表象についてご報告いただき、過去三百年を超える人形浄瑠璃の、日本文化における役割を再確認する。最後にお招きしている竹本小住大夫さんに実演者としての立場から、浄瑠璃の今日的意義を語っていただく。

◆近代日本文学と(人形)浄瑠璃

講師:ヨコタ村上 孝之(大阪大学)

(人形)浄瑠璃は江戸日本のもっとも重要な演劇ジャンルであり、広い階層と地域において日本文化を規定していた。それは単に舞台芸術としてだけではなく、草紙、舞踊、音曲、落語、俳諧などに取り込まれ、メディア・ミックス的なあり方で、日本文化のありようを大きく規定していたといえる。しかし、明治に入ると、そこに表現されていた価値観が「近代的」文学者たちによって激しく批判されるようになる。もっとも過敏な態度をとったのは北村透谷で、浄瑠璃の恋愛観を反西洋的、したがって野蛮で反道徳的なものとして退けた。一方で浄瑠璃を文化的に継承していこうとした文学者も多かったので、歌舞伎と関わりの強かった坪内逍遥はもちろん、その弟子の水谷不倒も浄瑠璃研究に没頭した。浄瑠璃がかなりあとまで文学者たちの基本的文化語彙であったことは――仮にそれが自覚的なものでなかったとしても――疑いえない。さらに遅れては、日本文化の粋の一つとして文楽に傾倒し、それを作品に巧みに取り入れた谷崎潤一郎がいる。本報告では、主に明治から大正・昭和初期にかけての、近代日本文学おける人形浄瑠璃の受容のあり方を辿り、比較することによって、浄瑠璃の近代日本における意味を検討してみたい。

◆自己犠牲という幻想――人形浄瑠璃の女性表象

講師:佐伯 順子 (同志社大学)

人形浄瑠璃における女性表象は、『心中天網島』のおさん、『妹背山女庭訓』の三輪のように、男性のための自己犠牲をいとわない女性、『鑓の権三重帷子』のおさゐや『堀川波鼓』のたねのように、姦通によって死という処罰を下される女性など、男性優位のジェンダー構造を示すプロットが存在する。これは、浄瑠璃作者が男性であることの結果とみることもできるが、当時の女性をめぐる現実の社会規範の反映とも解釈できる。一方、西鶴の浮世草子や上方落語に登場する女性像、春画の描く女性表象には、既婚、未婚問わず、男性優位の性的規範に縛られない行動が描かれる例もあり、江戸期の女性たちの男女関係、夫婦関係、家族関係には、表象上、現実上の多様性がみられる。江戸期といっても範囲は広いが、歴史学の研究成果も参照しながら、表現媒体における差異、身分的差異にも注目し、人形浄瑠璃における女性表象の特性があるとすればそれは奈辺にあるのか、上方文化の心性というものがそこに反映しているのか否かという点を考えてみたい。

◆素材としての文楽――映画『サヨナラ』から小説『仏果を得ず』まで

講師:橋本 順光 (大阪大学)

ポール・クローデルなど文楽を評価したフランス知識人の多さに比して、英語圏では文楽がさして注目されてこなかった。その点で、アメリカの作家ジェームズ・ミッチェナーが『サヨナラ』(1954)で文楽座での観劇を効果的に描いたことは特筆に値しよう。朝鮮戦争中、伊丹に駐屯する米兵が宝塚歌劇の女優と恋に落ちるというこのメロドラマは、ポカホンタス伝説以来の異人種間ロマンスの定型をなぞると同時に、講和したばかりの日本の文化を好意的に紹介する入門書にもなっていた。『サヨナラ』の副筋が『心中天網島』と重ねられ、それは同じ題名の映画(1957)でも踏襲されたのである。ここでは『サヨナラ』による逆輸入にも留意および言及しながら、『恋や恋なすな恋』、『悪魔の花嫁』、『Dolls』、『しだれ桜恋心中』など、文楽の物語を援用した映画や漫画など日本の娯楽作品の系譜をたどる。あわせて有吉佐和子の『一の糸』や三浦しをんの『仏果を得ず』など文楽業界に取材した物語の系譜と対比することで、素材としての文楽の特質を探りたい。

◆文楽の立体化

講師:竹本 小住大夫(文楽座)

人形浄瑠璃は、人形芝居と語り物である浄瑠璃とが結びついてできた芸能である。大夫・三味線・人形の三業から構成され、上演される。本報告では語り手である大夫の立場から、音曲たる浄瑠璃を解説する。また、芸人の修行生活や人形浄瑠璃・文楽座の実状などを簡単に紹介する。

◆特別講演概要

里中満智子先生は、周知のとおり、現代日本を代表するマンガ家で、知名度も極めて高く、また、文化人として社会的発言も顕著な方で、代表作には、のちにTVドラマ化された『アリエスの乙女』たちや、持統天皇を描いた『天上の虹』などがある。

マンガと戦争の関係については早いうちから意識的に戦争をテーマとした作品を描き、日本の戦争を扱った「わが愛の記録」「あすなろ坂」、またベトナム戦争を扱った「SEE YOU AGAIN」などを描いて、男性側からではなく女性側からの戦争というものも描かれている。

今回、マンガと戦争というテーマを中心的な軸としつつ、マンガと文学の関係についても実作者の立場からの観察を多々、織り込んでもらい、話していただく予定である。