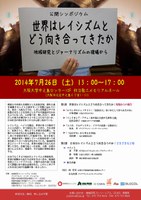

公開シンポジウム「世界はレイシズムとどう向き合ってきたか 地域研究とジャーナリズムの現場から」

- その他

韓国人や中国人を標的とした民族差別、排外主義を煽動するヘイト言辞がネット空間に溢れている。東京・大阪などでは、しばしば憎悪とデマを拡散させることを目的としたデモや演説が行われるようになった。人が傷つき、憎しみ合い、剥き出しの暴力が飛びかうことにならないか、日本社会の将来を多くの人が心配し始めている。 レイシズム、ヘイト行動は、世界の多くの場所で人と人が諍い、争う原因となってきた。それは時に、民衆どうし、隣人どうしが暴力を応酬し、大勢の人の命が失われる悲劇をまねいた。一方で殺しあいや虐殺が発生した地域では、対立を和らげ、憎悪が発生・増幅していった原因を探って再発を防ごうという努力がなされている。地域研究者とジャーナリストは、世界の現場でそれらを目撃してきた。各地で起こった民族、人種、宗派の違いによる対立・葛藤や、その克服の事例を報告する。 日本でもくすぶり始めたレイシズムと憎悪犯罪。世界の経験から我々は何を学ぶべきか。地域研究者とジャーナリストは、立場や方法の違いを超えて課題に取り組む必要がある。このシンポジウムを未来に向けた協働の第一歩としたい。

| カテゴリ | その他 |

|---|---|

| 日時 |

2014年7月26日(土)

13時00分から17時00分まで

|

| 会場 | 大阪大学中之島センター10F 佐治敬三メモリアルホール |

| 主催 | 地域研究コンソーシアム(JCAS)、アジアプレス・インターナショナル、京都大学地域研究統合情報センター(CIAS)、京都外国語大学京都ラテンアメリカ研究所(IELAK)、調査報道NPOアイ・アジア(IASIA)、大阪大学グローバルコラボレーションセンター(GLOCOL) |

| 後援等 | 共催:京都大学地域研究統合情報センター共同研究「官公庁や民間企業やマスコミと接合される地域研究の方法論の検討」(代表:立岩礼子) |

| 問い合わせ先 |

地域研究コンソーシアム事務局 http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/research/140726.html |

(定員に達した場合、それ以降のご入場をご遠慮いただくことがあります。)

第1部 世界はレイシズムとどう向き合ってきたか:現場からの報告

小峯茂嗣(大阪大学GLOCOL)

・「インドネシア・アチェ:和平後に台頭する排外主義」

佐伯奈津子(早稲田大学アジア研究機構)

・「コソボ、クルディスタン、イラクの民族・宗教対立」

坂本 卓(アジアプレス・インターナショナル)

・「「反日デモ」から考える中国」

米村耕一(毎日新聞外信部)

第2部 日本はレイシズムとどう向き合うのか:さまざまな立場

コメント

・金 千秋(NPO法人エフエムわぃわぃ)

・康 有新(大阪大学院生・博士前期課程)

・武田 肇(朝日新聞大阪社会部)

司会

・西 芳実(京都大学地域研究統合情報センター)

・石丸次郎(アジアプレス・インターナショナル)

ちらしのダウンロードは こちら から