学術シンポジウム 「医・薬・理・農学の共創的連携:22世紀の薬草政策につなぐ今」

- 科学・技術

漢方薬原料である生薬の基源種はその大半を野生植物に依存しているため、自然破壊の加速による急速な植物種の消失により維持と安定供給が危惧されています。市場のグローバル化のもと、資源小国・日本は使用生薬の絶対量不足が自明で、終焉に達する危険をはらんでいる漢方薬産業について、異なる分野の専門家によるシンポジウムを開催します。

| カテゴリ | 科学・技術 |

|---|---|

| 日時 |

2014年6月7日(土)

13時00分から17時30分まで

|

| 会場 | 大阪大学会館 講堂(〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-13) |

| 定員 | 200名(当日先着順:参加無料、30分前より受付開始) |

| 主催 | 大阪大学総合学術博物館 |

| 後援等 | 共催:森野旧薬園、高知県立牧野植物園 協力:農研機構 九州沖縄農業研究センター、(株) 栃本天海堂、小太郎漢方製薬 (株)、奈良県、 パナソニック(株)、大阪大学大学院薬学研究科、兵庫県立人と自然の博物館、大阪大学21世紀懐徳堂、 大阪大学適塾記念センター |

| 問い合わせ先 |

大阪大学総合学術博物館 http://www.museum.osaka-u.ac.jp |

【シンポジスト】 (敬称略)

(1)開催趣旨&プロローグ 『江戸期の薬種国産化政策:森野旧薬園からの示唆』

大阪大学総合学術博物館 資料基礎研究系 准教授 高橋京子 (薬)

(2)『輸入生薬の現状と国内生産への取り組み』

株式会社栃本天海堂 副社長 姜東孝 (薬)

(3)『良質の生薬に立脚した漢方診療を志す〜漢方の配合理論〜』

奈良県立医科大学大和漢方医学薬学センター特任教授 三 谷和男 (医)

(4)『医薬品としての生薬・薬用植物,薬学的視点からの共創的連携』

国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 部長 合田幸広 (薬)

(5)『薬用作物を活用した6次産業化の可能性と課題:機能性農作物の産業化モデル』

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター

農業経営研究領域 主任研究員 後藤一寿 (農)

(6)『漢薬基原植物の予備役を求めて』

高知県立植物園・名誉園長 小山鐵夫 (理)

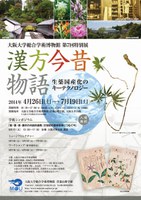

大阪大学総合学術博物館 第7回特別展 「 漢方今昔物語 生薬国産化のキーテクノロジー 」 もご覧ください。

|

漢方薬原料である生薬の基源種はその大半を野生植物に依存しているため、自然破壊の加速による急速な植物種の消失により維持と安定供給が危惧されていま

す。市場のグローバル化のもと、資源小国・日本は使用生薬の絶対量不足が自明で、漢方薬産業は終焉に達する危険を孕んでいます。更に生薬資源に対する生物

多様性条約関連の法規制は①遺伝資源の利用、②薬効や有効性などに関する情報を包含する伝統知識の利用の両方が対象となり、研究や産業の発展を阻む事象

(資源ナショナリズム:資源国による資源独占政策)が顕在化しています。

|