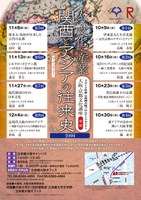

大阪・京都文化講座(2012年度後期)「人・文化・産業 関西とアジアの往来史」

- 要申込

- その他

古くから、関西の文化はアジアと密接につながりながら形成されてきました。今でも、さまざまな有形・無形の文化遺産の中に、アジア文化の豊かな蓄積を見ることができます。それらを通して、関西とアジアの未来についても考えたいと思います。

| カテゴリ | その他 |

|---|---|

| 日時 |

2012年10月9日(火)から2012年12月4日(火) |

| 会場 | 立命館大阪キャンパス 演習室2+多目的室(大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル5階立命館大阪キャンパス内) |

| 定員 | 各98名(先着順) |

| 主催 | 大阪大学21世紀懐徳堂・立命館大学文学部・立命館大阪オフィス |

| 後援等 | 大阪府、大阪市教育委員会 |

| 申し込み窓口 |

立命館大阪オフィス http://www.ritsumei.jp/life-09/e09_10kyo_2.html |

受講料

1回2,000円 (全8回一括申込の場合14,000円)

申込方法

1.「受講申込書」に必要事項を記載の上、FAX・E-mail・郵送、いずれかの方法で下記お申込先までお送りください。

〒530-0018 大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル5階 立命館大阪キャンパス内

立命館大阪オフィス

TEL : 06-6360-4895 FAX : 06-6360-4894 E-mail: osaka-of@st.ritsumei.ac.jp

★受講申込書はこちらからダウンロードしてください。

http://www.ritsumei.jp/life-09/office/e09_10kyo_2-moushikomi2012.doc

2.受講申込受付後、「受付確認書」「郵便振込用紙」をご送付いたしますので、受講料を納付(郵便振込)願います。

※事務局窓口で現金払いすることはできません。

※振込手数料は申込者のご負担でお願いいたします。

※いったん納付いただいた受講料は返金いたしかねますのでご了承ください。

講義スケジュール

詳しくはこちら( チラシPDF約1.8MB )

●第1回 2012年10月9日(火)14:00~15:40

伊東忠太と大谷光瑞- 近代京都のデザインとアジア

山崎 有恒氏(立命館大学 文学部 教授)

日清戦争の勝利によりいわゆる「脱亜入欧」を進めていった近代日本。しかしその中にあって、日本のルーツをアジアに求め、近代京都のデザインに様々なアジア様式を取り入れようとした一人の建築家がいた。そしてそれを支えた一人の宗教家がいた。本講義では伊東忠太と大谷光瑞について語る。

●第2回 2012年10月16日(火)14:00~15:40

「東洋のマンチェスター」の形成と展開 - 綿工業都市 大阪の発展

阿部 武司氏(大阪大学 大学院 経済学研究科 教授)

英国産業革命の中心地は綿工業都市マンチェスターであったが、大阪は同地に約1世紀遅れて日清戦争頃に「東洋のマンチェスター」と呼ばれるようになり、日本の工業化を先導することになった。ここではその過程を概観し、活力に満ちていた戦前期の大阪経済について論じる。

●第3回 2012年10月23日(火)14:00~15:40

豊臣政権下の京都- 禁教・地震・朝鮮出兵をめぐって -

三枝 暁子氏(立命館大学 文学部准教授)

豊臣秀吉が、「京都改造」とよばれる都市空間の再編を行ったことはよく知られている。しかしそうした再編は、キリスト教に対する弾圧や朝鮮出兵という外交政策とともに展開し、京都の都市民衆の生活・文化に様々な影響を与えた。都市民衆社会の内実がいかなるものであったのか、詳しくみていくことにしたい。

●第4回 2012年10月30日(火)14:00~15:40

東アジアのなかの神戸・大阪華僑

陳 來幸氏(兵庫県立大学経済学部 教授)

日本の華僑社会は近世の長崎に始まり、横浜、函館、そして神戸へと展開するが、神戸港がアジアの主要港へと成長したことにより、戦後には日本最大の華僑社会となった。阪神地区を中心に、孫文との関係から昨今の華僑社会の変容に至るまで概観したい。

●第5回 2012年11月6日(火)14:00~15:40

渡来人・夷狄が往来した古代の京都

田中 聡氏(立命館大学 文学部 教授)

長岡京や平安京が作られる以前から、京都の地ではさまざまな目的でやって来た多様な人々が暮らしていた。中には中国大陸や朝鮮半島、東南アジア・日本の東北地方や琉球列島等からの来住者もあった。外来の人々の視点から、京都の古代史を通観してみたい。

●第6回 2012年11月13日(火)14:00~15:40

シルクロードとマニ教 - 日本発見マニ教絵画の歴史的背景 -

森安 孝夫氏(大阪大学 名誉教授/近畿大学 特任教授)

世界史上に普遍宗教として現れたのは仏教・キリスト教・マニ教・イスラム教の4つであるが、そのうちマニ教だけが滅びてしまった。しかし私は「マニ教なくしてキリスト教なし」と考えている。創始者マニが布教手段として活用した絵画は地上から姿を消したはずであったが、それがこの日本で発見された。

●第7回 2012年11月27日(火)14:00~15:40

現代韓国の中の日本文化

庵逧 由香氏(立命館大学 文学部准教授)

韓国では長い間、公衆電波で日本語の歌やドラマなどが放映されませんでした。しかし一方で、水面下では日本の大衆文化が比較的早い時期から受け入れられ、それが「韓流」の源流の一つにもなっています。こうした韓国での日本大衆文化受容の変遷を紐解いてみます。

●第8回 2012年12月4日(火)14:00~15:40

近現代大阪の中のアジア -朝鮮半島からの人の移動を中心に

杉原 達氏(大阪大学 大学院 文学研究科 教授)

近代の「大大阪」は、朝鮮半島から来た人々の労働によっても支えられていました。彼ら・彼女らは、日常生活の中でどのように見られていたのでしょうか。そして戦後は? 大阪という場における異文化交流と摩擦について考えます。

※事情により、やむを得ず、日程・テーマ・講演者などが変更になる場合がございます。